Em “Um Lugar ao Sol” (A Place in the Sun, 1951), obra-prima do diretor George Stevens, Montgomery Clift empresta sua melancólica compleição a George Eastman, um jovem que é a própria metonímia de um anseio coletivo: o do homem pobre e sonhador em busca de seu espaço sob a luz. O filme, contudo, transcende a mera narrativa da ambição para se aprofundar nas veredas sombrias do desejo e nas complexas teias do sistema judiciário, em uma análise que permanece atemporal.

Desde as primeiras cenas, a câmera de Stevens é hábil em capturar os anseios de George, ainda que estes se manifestem à sua revelia. Seu deslumbramento com os carros luxuosos e a imediata reprovação diante da precariedade de um caminhão que lhe oferece auxílio são pinceladas sutis de um inconsciente que já escolheu seu destino. A chegada à suntuosa mansão de seu tio, Charles Eastman, apenas solidifica essa aspiração. É nos diálogos que antecedem sua entrada, no entanto, que a superficialidade da alta sociedade se revela, com risos voltados à sua condição e preocupações com a repercussão social de sua presença. Como na genialidade de Machado de Assis, o filme nos apresenta dois universos: “o real, esse é bom, revela os melhores instintos; e o oficial, esse é caricato e burlesco”.

Sem as qualificações para tarefas mais complexas, George inicia sua jornada na fábrica embalando maiôs, em meio a dezenas de mulheres, com a estrita regra de não se envolver sentimentalmente. Mas o destino, ou talvez a inevitabilidade das pulsões humanas, o aproxima de Alice Tripp (uma tocante Shelley Winters). O romance que desabrocha em sessões de cinema e encontros fortuitos parecia conduzi-lo a uma vida modesta e bem-aventurada, longe das suntuosidades, mas plena em suas próprias virtudes.

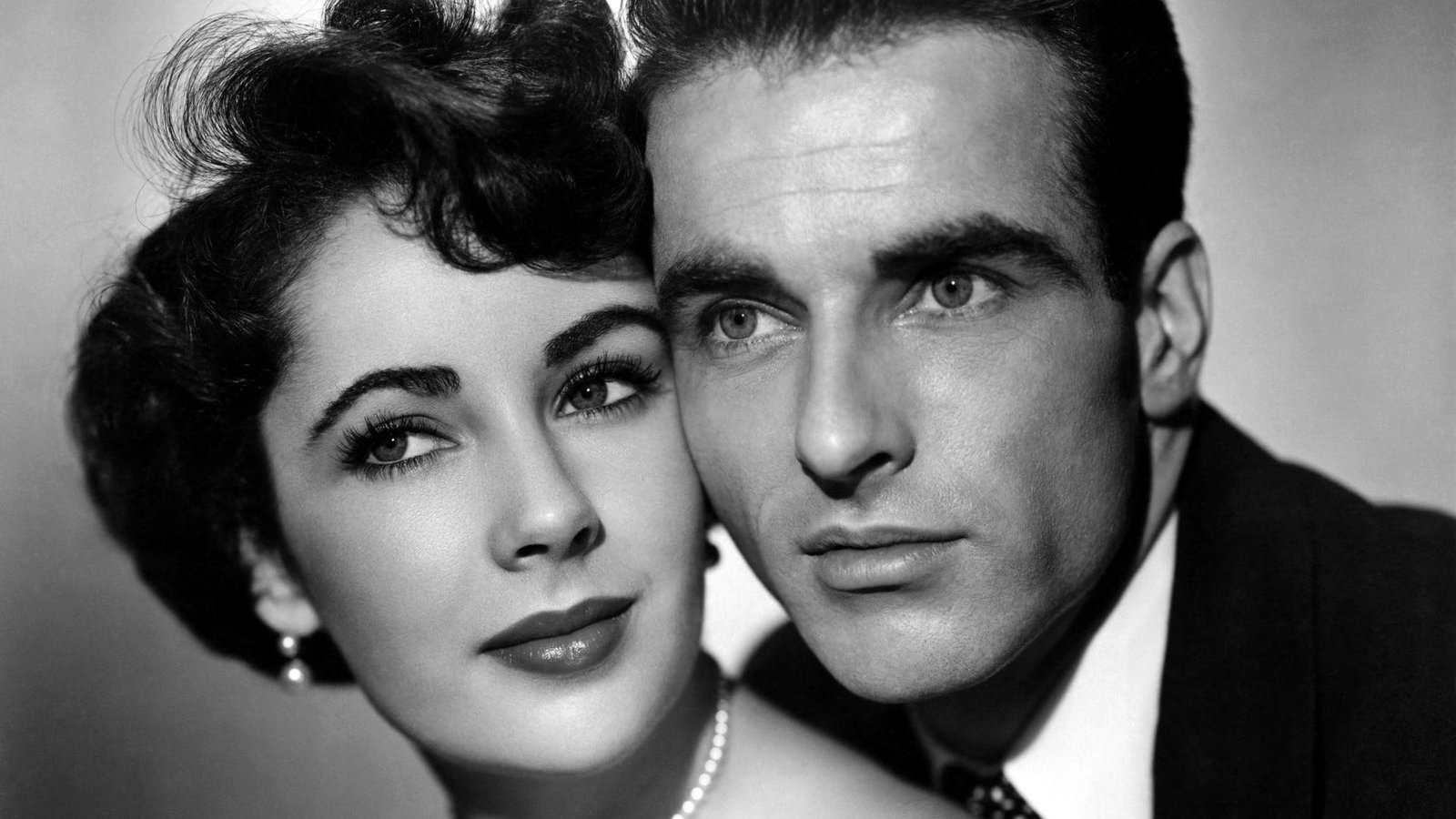

O ponto de inflexão se dá com a aparição de Angela Vickers, interpretada pela estonteante Elizabeth Taylor, personificação da alta sociedade e catalisadora dos desejos mais profundos de George. É no contato com ela que seus anseios por uma existência luxuosa emergem do inconsciente para o plano da ação. A paixão por Angela o leva a tentar se afastar de Alice, mas um obstáculo se impõe de forma dramática: Alice está grávida. Em uma sociedade patriarcal, a gravidez fora do casamento representava a ruína da dignidade de uma mulher, o que a leva a coagir George a se casar com ela, como um ato desesperado de autopreservação.

É neste ponto que a narrativa se converte em um fascinante estudo de caso para o Direito Penal. O clímax trágico no lago, que resulta na morte de Alice, leva George a um julgamento onde as fronteiras entre o ato e a intenção se tornam o cerne da questão. A acusação se apega a máximas, como o uso de um nome falso por George, para sustentar a tese da premeditação.

A defesa técnica de George, por sua vez, mostra-se descuidada ao admitir a “intenção de assassinato”, uma estratégia pouco eficaz para desassociar, na mente dos jurados, o desejo do ato consumado. O advogado, no entanto, aponta a fragilidade da acusação ao afirmar que “o promotor não tem provas, dá a vocês a fantasia”.

Aqui, a discussão se aprofunda na teoria do ônus da prova. A doutrina majoritária, apegada ao brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, distribui o ônus entre as partes. Contudo, em uma perspectiva alinhada a um Estado Democrático de Direito e ao princípio da presunção de inocência, não se pode exigir que o réu prove sua inocência. Cabe ao Ministério Público, como titular da ação penal, o ônus intransferível de provar a acusação em sua totalidade, demonstrando a presença de todos os elementos do fato típico, ilícito e culpável. A acusação contra George falha precisamente neste ponto: trabalha na “subsunção do aparente, do ilusório”, sem conseguir ir além das máximas para provar a autoria do crime.

No final, George é condenado à morte. Em um momento de epifania, impactado pelas palavras de um padre, ele admite sua culpa, não necessariamente pelo ato de matar, mas “de quase tudo o que dizem”, reconhecendo o peso de suas intenções e omissões. Suas últimas palavras a Angela — “parece que passamos a maioria dos nossos momentos dizendo adeus” — selam a impossibilidade de sua união, um microcosmo da própria estrutura social que os impede de coexistir.

“Um Lugar ao Sol” é, portanto, mais do que um drama romântico; é uma tragédia americana que expõe as fissuras do sonho de ascensão social e, simultaneamente, serve como um poderoso estudo sobre a falibilidade da justiça quando esta se contenta com narrativa em detrimento de provas concretas. Um filme que, décadas depois, ainda nos convida à reflexão sobre os devaneios que nos impulsionam e as estruturas que, invariavelmente, nos limitam.